Prime tracce umane nell’area del Bambarone La Masseria

Nel nostro primo articolo, Cosa sappiamo della storia del Bambarone La Masseria, abbiamo analizzato la storia attuale della masseria.

Forse anche voi siete interessati a sapere da quanto tempo e perché questa parte della Puglia è abitata da tempo immemorabile?

Le prime tracce dell’esistenza umana risalgono all’era glaciale, il Pleistocene. Durante l’era glaciale, l’Italia meridionale era coperta da ghiacciai ad alta quota, ma il clima rimaneva relativamente mite e molto secco anche nei periodi più freddi. Nella vicina Ostuni è stato scavato uno scheletro femminile ben conservato, risalente al periodo compreso tra i 26.461 e i 26.115 a.C. (esposto nel Museo Civico di Ostuni) https://www.ostunimuseo.it/museo-civico/.

Tuttavia, sembra che i cacciatori-raccoglitori del Paleolitico si siano spostati altrove o si siano estinti; in ogni caso, non ci sono prove genetiche della loro presenza dopo il periodo più freddo. Una ragione potrebbe essere l’estinzione delle loro prede abituali a causa dell’aridità delle steppe.

Foto: Elvira Visciola by https://www.preistoriainitalia.it

Coloni dell’età della pietra – gli immigrati vennero da est attraverso il mare

La nostra regione, intorno al Bambarone La Masseria, è stata stabilmente abitata e coltivata almeno dal Neolitico (10.000-2200 a.C.). Studi genetici dimostrano che, come le piante e gli animali, anche i coloni sono migrati via mare dal Mediterraneo orientale. La colonizzazione avvenne inizialmente lungo le coste della Puglia e poi si diffuse nell’entroterra lungo i fiumi. Un vantaggio di questa regione erano le numerose cavità naturali presenti nel sottosuolo, come già detto. L’acqua raccolta in queste grotte carsiche poteva essere utilizzata anche nei periodi di precipitazioni estremamente scarse. Le popolazioni le utilizzavano come abitazioni, soprattutto ai margini dei letti dei fiumi, e le risorse naturali erano abbondanti grazie alle antiche e ricche foreste e agli arbusti selvatici, tra cui gli ulivi, e alla vicinanza della costa.

Quando le grandi cavità piene d’acqua venivano scoperte, attiravano molti piccioni, una carne di selvaggina molto ricercata, oltre ad altra selvaggina. Per inciso, anche il nome della nostra città di Fasano risale a questi numerosi piccioni: Fasi in greco significa piccione e da qui il nome Fasciano e successivamente Fasano.

A partire dal VI millennio a.C., nell’Italia meridionale si affermarono la coltivazione della terra – grano, segale e fagioli – e l’allevamento di animali domestici, soprattutto cani, capre, pecore, maiali e bovini. Queste culture diedero vita a complessi riti religiosi e ai primi insediamenti in piccoli villaggi di circa 25 persone, non ancora abitati stabilmente. Nell’Italia neolitica non sono ancora presenti segni di una gerarchizzazione della società, come ricche sepolture o esempi di architettura monumentale, a differenza di altre culture dell’Età della Pietra.

Primi insediamenti nell’Età del Bronzo – siti portuali per i navigatori micenei

All’inizio del II millennio a.C., durante l’Età del Bronzo, si formarono i primi insediamenti solidi, soprattutto lungo le coste della Puglia. Località come Bari, Monopoli, Polignano, Egnazia e Torre Santa Sabina erano già allora luoghi portuali regolarmente frequentati. Tra il XVII e il XII secolo a.C., i mercanti provenienti dalla potente e ricca Micene, situata nel Peloponneso nel Mar Egeo, crearono una vasta rete commerciale alla ricerca di materie prime che si estendeva fino alle coste italiane, comprese la Sardegna e la Sicilia. Le città costiere pugliesi fungevano anche da importanti scali per merci commerciali provenienti da luoghi ancora più lontani, come dimostra l’ambra rinvenuta a Egnazia e proveniente dal Baltico.

Nell’entroterra, le popolazioni si stabilirono contemporaneamente in piccoli insediamenti, dedicandosi all’agricoltura e all’allevamento; dai ritrovamenti è noto che l’allevamento era nettamente predominante. La caccia, la pesca e la raccolta dei frutti selvatici come olive, fichi e ghiande integravano la dieta delle popolazioni, che potevano così abbandonare il nomadismo e trovare cibo sufficiente in un unico luogo. Sotto l’influenza degli immigrati micenei, in Puglia arrivarono già nel II millennio a.C. la produzione di birra e la lavorazione del latte, insieme alla produzione di ceramica e allo stile degli edifici funerari. La lana di pecora veniva lavorata al telaio, come dimostrano i pesi da tessere, e la secrezione della lumaca viola locale veniva usata per tingere i tessuti.

La terra rossa della Murgia era ideale per la produzione di vasellame e la tecnica della ceramica gettata fu importata dall’Egeo. Per conservare cibo e acqua, venivano utilizzati grandi vasi di argilla interrati nella terra.

Dalla seconda metà del II millennio a.C., gli influssi provenienti dall’Italia settentrionale, dalla sponda opposta dell’Adriatico e dall’Egeo portarono in Puglia anche la lavorazione metallurgica.

Numerosi resti di sepolture dell’Età del Bronzo testimoniano le strutture gerarchiche esistenti, mentre l’esistenza di beni commerciali e di eccedenze di produzione favorì l’emergere di un’élite. Siti megalitici di sepoltura e rituali sono sopravvissuti in Puglia fino a oggi, come il dolmen di Montalbano, situato nel territorio di Fasano.

https://www.viaggiareinpuglia.it/de/dettaglio-attrattore/dolmen-montalbano

Foto: Stefan Schneider

Di Geppi Simone, CC BY 3.0, via Wikimedia commons

I nuovi immigrati dai Balcani e la fondazione delle colonie greche

Con il passaggio dall’età del bronzo all’età del ferro (tra l’XI e il X secolo a.C.), emerse un nuovo gruppo di popolazione: gli Iapigi. Le origini di questo popolo non sono state chiarite in modo definitivo: secondo Erodoto, storico e geografo antico, provenivano da Creta, mentre un’altra teoria indica l’Illiria, nella zona dei Balcani occidentali. Quel che è certo, però, è che un’altra ondata di immigrati è avvenuta dall’esterno e che questi si sono integrati nel popolo messapico.

Gibt es Attraktionen in der Nähe?

A partire dall’VIII secolo a.C., i Greci fondarono colonie permanenti anche in Italia nell’ambito della loro espansione. La città portuale di Egnazia, insediata fin dall’età del bronzo, era il centro più settentrionale dell’antica Messapia (l’area corrispondente grosso modo all’attuale Salento, nel sud della Puglia). Egnazia, i cui scavi archeologici sono molto vicini a Bambarone La Masseria, era situata strategicamente su un promontorio roccioso elevato, circondato da due affluenti naturali che facilitavano l’approdo delle navi. Poiché Egnazia si trova praticamente nelle nostre vicinanze e le sue strutture tardo-antiche sono ben conservate, vorremmo dare qui un’occhiata più da vicino a Egnazia e vi consigliamo vivamente di visitarla!

https://www.comune.fasano.br.it/pagina55_egnazia-il-parco-archeologico.html

Il sito archeologico di Egnazia

Dopo le prime capanne sul promontorio roccioso (la cosiddetta acropoli) e le tombe a fossa lungo la costa, alcune delle quali sono ancora oggi visibili, la crescente influenza greca nel periodo messapico portò alla costruzione dei primi edifici pubblici e religiosi. È un piacere un po’ bizzarro osservare le camere sepolcrali incastonate nella costa rocciosa del Lido ArcheoLido.

Sepolcreti sulla costa del Lido Archeolido, vicino a Egnazia.

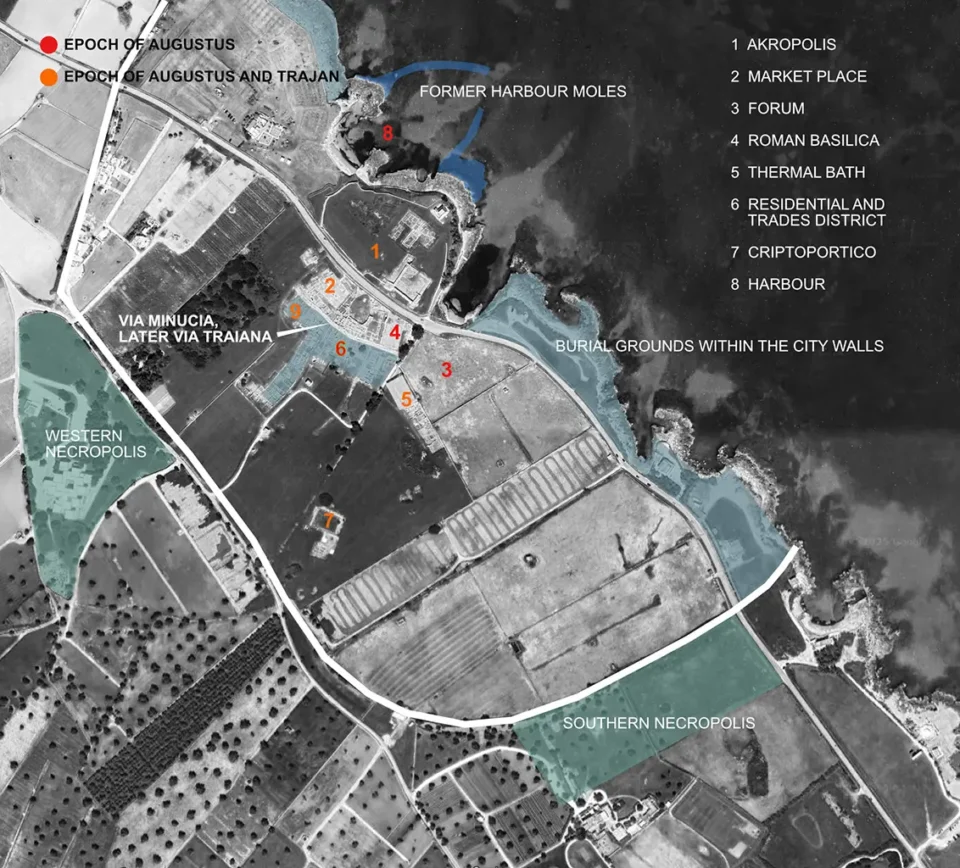

Sull’acropoli si sono conservati i resti di un tempio del VI secolo a.C. e l’insediamento comincia a specializzarsi in aree residenziali, artigianali, di culto e di sepoltura. Mentre in precedenza i morti venivano talvolta sepolti anche all’interno delle capanne, ora la gente inizia a costruire le proprie necropoli fuori dalle mura della città, alcune con tombe a camera elaborate. È particolarmente interessante osservare le camere funerarie rimaste: le pareti e i soffitti mostrano resti di splendide pitture e le monumentali doppie porte in pietra sono giunte fino a noi. Queste tombe venivano utilizzate dalla stessa famiglia per molte generazioni; le ossa dei defunti venivano conservate in un’apposita nicchia nella parete (ossario), mentre il cadavere veniva deposto su un letto di legno o su una panca scavata nella roccia (necropoli meridionale e occidentale).

Foto: MentNFG, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Foto: Stefan Schneider

Tra il IV e il III secolo a.C., per proteggere l’Acropoli e l’area cittadina a sud, fu costruita un’ampia cinta muraria alta 8 metri, di cui è ancora possibile ammirare un’imponente sezione nella sua altezza originale. Proprio accanto a questa cinta muraria, è possibile vivere un’esperienza diversa dal solito, nuotando da una piccola baia della spiaggia, splendidamente appartata. Le mura racchiudevano un’area urbana di ben 140 ettari, un mercato pubblico circondato da portici, un primo complesso teatrale e altri templi costruiti interamente secondo la tradizione costruttiva greca.

Foto: Fabrizio Garrisi, CC0, via Wikimedia Commons

Dall’Antica Grecia all’Impero Romano

Foto: Fabrizio Garrisi, CC0, via Wikimedia Commons

Dopo la vittoria romana contro il dominio coloniale greco nell’Italia meridionale nel 265 a.C., Egnazia, come tutta la Messapia, entrò per la prima volta a far parte dell’Impero romano.

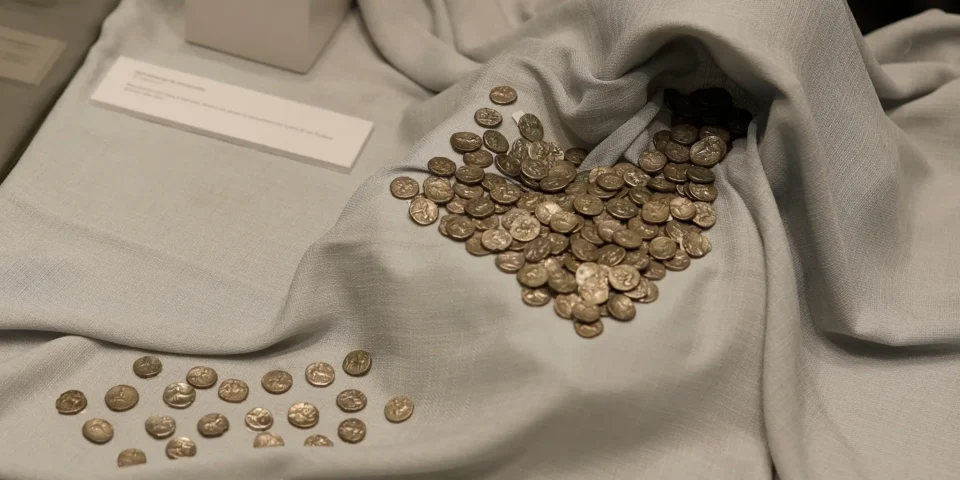

Nel corso della II Guerra Punica, la lotta dei Cartaginesi di Annibale contro l’Impero Romano (218-201 a.C.), le battaglie infuriarono anche sul suolo dell’Italia meridionale. La maggior parte degli abitanti dell’Italia meridionale si era schierata con Cartagine per difendersi dalla dominazione romana. Durante questo periodo, una persona molto ricca deve aver seppellito un gran numero di monete di valore in grande difficoltà: ben 179 monete d’argento del periodo tra il 275 e il 212 a.C. furono portate alla luce nel 1933 durante i lavori di costruzione della stazione ferroviaria di Fasano. A quanto pare, il tesoro non fu mai recuperato e, con la sconfitta di Taranto nel 212 a.C., la vittoria di Roma fu definitivamente assicurata. Si può quindi ipotizzare che l’area del Bambarone La Masseria facesse già parte, in epoca antica, della più ampia zona di insediamento di Egnazia, considerando che la stazione ferroviaria dista solo pochi minuti a piedi. Il reperto monetale può essere ammirato nel Museo di Egnazia, che merita senz’altro una visita:

https://www.comune.fasano.br.it/pagina55_egnazia-il-parco-archeologico.html

L’importanza di Egnazia sotto l’imperatore Augusto

Oltre a essere una città portuale di grande importanza, Egnazia beneficiò della sua posizione strategicamente favorevole lungo una strada di collegamento da Brindisi all’Adriatico e a Roma, un’alternativa più breve alla Via Appia che passava per Taranto. Fu proprio questa sua importanza strategica a indurre un significativo rimodellamento urbano durante la guerra civile romana, le cui tracce sono ancora oggi visibili. Dopo l’assassinio di Cesare nel 44 a.C., scoppiò la guerra tra Ottaviano e Marco Antonio per il dominio esclusivo dell’Impero Romano. La guerra si concluse nel 27 a.C. con la fine della Repubblica e l’inizio dell’era imperiale romana; Ottaviano fu il vincitore e si fece chiamare imperatore Augusto. Come mecenate di Egnazia, il genero Marco Vipsanio Agrippa spinse per un’ampia espansione del porto, la costruzione di una rete stradale a forma di griglia, la realizzazione di un foro romano, affiancato da un tribunale (la Basilica civile) e di terme, secondo il canone romano.

Foto: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=945490

La Via Trajana e il commercio in tutto il Mediterraneo

Tra il 109 e il 114 d.C., sotto l’imperatore Traiano, l’antica strada di collegamento via mare da Brindisi a Roma, passando per Benevento, fu ampliata e ulteriormente fortificata. Da quel momento in poi prese il nome di Via Trajana ed è conosciuta come una delle famose vie di comunicazione romane. I resti di queste strade lastricate sono ancora oggi visibili: i solchi profondi testimoniano l’uso intensivo per un lungo periodo di tempo.

La Via Trajana e la piazza del mercato di Egnazia

Le relazioni commerciali di Egnazia furono di ampio respiro fino alla tarda antichità: oltre al vino proveniente dalle coste ioniche e tirreniche, l’olio d’oliva pugliese veniva esportato su larga scala in anfore di produzione locale, giungendo in Palestina e ad Alessandria d’Egitto. Dall’Oriente e dall’Africa, invece, venivano importati vasellame e lucerne. A partire dal I secolo d.C., aumentarono anche gli scambi con altre province romane, come la Spagna, la Gallia e la Dalmazia, e il vino fu sempre più spesso importato dalle regioni del Mediterraneo orientale. A partire dall’epoca traianea, si intensificarono anche i rapporti commerciali con il Nordafrica, che proseguirono fino alla tarda antichità. Di conseguenza, il porto ebbe una grande importanza fino alla metà del VI secolo d.C., dopodiché fu utilizzato solo per l’allontanamento dei coloni fino all’abbandono definitivo del porto nel XIII secolo.

Disegno: https://commons.wikimedia.org

Foto: parolediburro, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Nel prossimo articolo faremo luce sulle ragioni del crollo di questa antica e vitale città di Egnazia e su come la regione sia proseguita con l’arrivo di una nuova religione: “Come il primo cristianesimo, il Medioevo e le culture straniere hanno plasmato il territorio intorno al Bambarone La Masseria?”.

Siete curiosi?

Desiderate immergervi nell’antichità in una delle regioni più incantevoli d’Italia?

Utilizzate il Bambarone La Masseria come punto di partenza per il vostro viaggio alla scoperta della zona – potete prenotare qui