L’inizio di una nuova era – Egnazia diventa sede vescovile

Nel precedente articolo Come si viveva nell’antichità nella regione del Bambarone La Masseria?, abbiamo descritto le origini dell’insediamento di questa affascinante zona d’Italia e il significato specifico della regione del Bambarone La Masseria nell’antichità.

Ma cosa accadde dopo l’affermazione di una nuova fede monoteista?

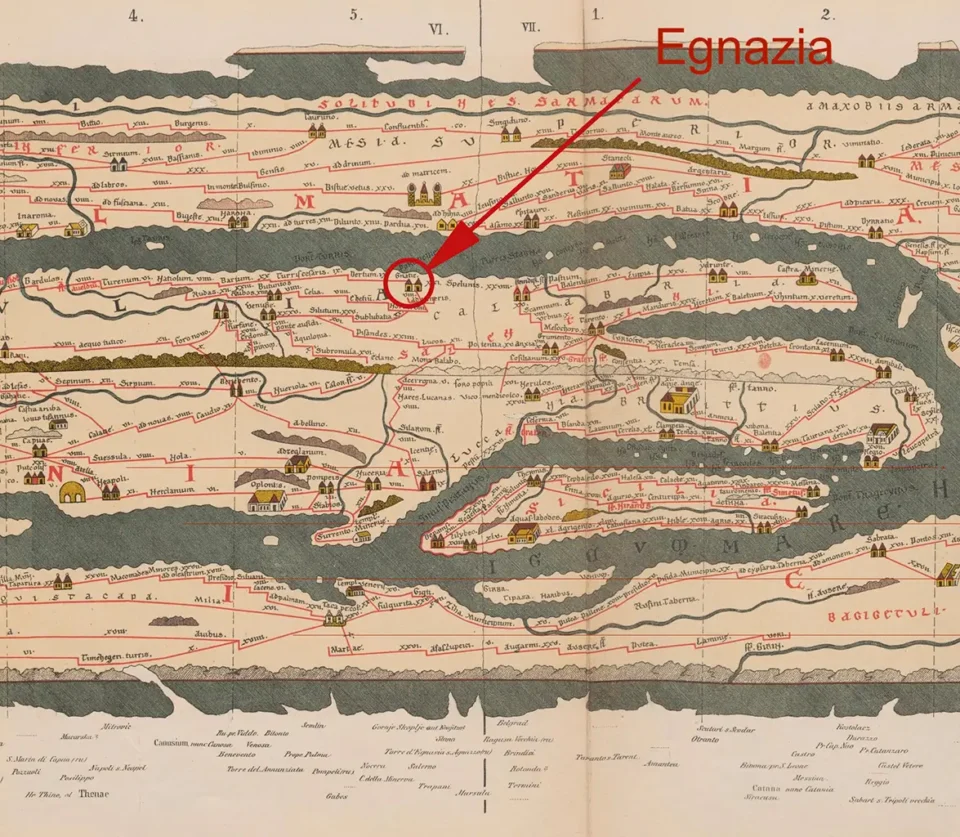

La distruzione causata da un terremoto nel 365 d.C. e le ampie riforme dell’imperatore Costantino (imperatore romano dal 306 al 337 d.C.) portarono a un profondo cambiamento a Egnazia. In qualità di imperatore, Costantino promosse per la prima volta attivamente la diffusione del cristianesimo e delle sue istituzioni, in seguito alle quali i culti politeistici tradizionali persero rapidamente importanza.

Egnazia fu apparentemente scelta come una delle prime e più importanti sedi episcopali della Chiesa cristiana: verso la fine del IV secolo fu costruita una prima basilica episcopale con battistero. L’antico foro (Basilica civile) fu trasformato in una basilica cristiana. Almeno fino all’inizio del VII secolo, l’economia e il commercio di Egnazia proseguirono a prosperare, con un vivace scambio con il Nord Africa e l’Asia Minore.

Foto: Fabrizio Garrisi, CC0, via Wikimedia Commons

Foto: Fabrizio Garrisi, CC0, via Wikimedia Commons

Il marmo veniva bruciato in calce, segnando la fine dell’antichità greco-romana

Con la nuova religione, iniziò una riorganizzazione urbana completa: oltre alla ricostruzione e alla costruzione di nuovi edifici sacri, si promuoveva in modo specifico l’artigianato e il commercio e venivano costruiti gli edifici corrispondenti.

I numerosi cantieri portarono a un aumento della domanda di calce e mattoni e, a partire dalla prima metà del V secolo, le terme vennero trasformate in fornaci. Le antiche sculture e i rivestimenti in marmo venivano frantumati senza ritegno e bruciati nella calce, mentre i frammenti di ceramica e i resti di conchiglie venivano trasformati in cocciopesto, un rivestimento impermeabile di alta qualità per pareti e pavimenti. Questo rivestimento si trova ancora oggi negli edifici, soprattutto sulle terrazze, ed è rimasto un metodo tradizionale e affidabile per impermeabilizzare i tetti piani per secoli. Ancora oggi, gli artigiani locali hanno conservato questa conoscenza, anche se ne pagano un prezzo alto.

A partire dalla metà del IV secolo, il tempio centrale dell’Acropoli forniva materiali da costruzione, come si evince dai caminetti e dai numerosi reperti di anfore ritrovati sul posto, che ne indicano l’uso come abitazione e deposito. In epoca giustinianea (527-565), sull’Acropoli fu costruito un primo forte bizantino per sorvegliare il porto e la Via Traiana, che continuava a essere un’importante via di comunicazione. Il forte rimase in uso fino all’XI e forse al XII secolo.

Egnazia era anche una delle tappe dei primi pellegrini cristiani che utilizzavano la Via Traiana per imbarcarsi verso Gerusalemme da Brindisi o Otranto. Il diario di viaggio di un pellegrino di Bordeaux attesta una sosta a Egnazia nel 334 d.C., sulla via del ritorno da Gerusalemme.

Foto: Fabrizio Garrisi, CC0, via Wikimedia Commons

Foto: Ulrich Harsch Bibliotheca Augustana, Public domain, via Wikimedia Commons

Perché Egnazia fu abbandonata dai suoi abitanti?

Verso la metà del VII secolo, le inondazioni indussero gli abitanti ad abbandonare la parte meridionale della città e a rifugiarsi sull’acropoli e sulle mura. Le inondazioni, sempre più distruttive a causa del disboscamento delle foreste circostanti, furono una delle cause dell’abbandono della città.

Inoltre, il periodo politicamente instabile tra il VI e il VII secolo fu caratterizzato dalle guerre gotiche (535-553). I Goti erano un antico popolo germanico che si era insediato nell’Europa sud-orientale nel corso di una migrazione di popoli. La campagna del re ostrogoto Totila contro l’imperatore romano d’Oriente Giustiniano portò anche alla distruzione della città di Egnazia nel 545. Nel secolo successivo, a quanto pare, anche le abitudini alimentari cambiarono radicalmente: si potevano consumare solo prodotti locali, eccetto una piccola élite sull’Acropoli; c’era una grande penuria e i gatti venivano mangiati in grandi quantità. Con il crollo dell’Impero romano, i rapporti commerciali con l’estero e la fiorente economia si interruppero e la produzione di olio d’oliva per l’esportazione fu interrotta.

Grafica: Cplakidas, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

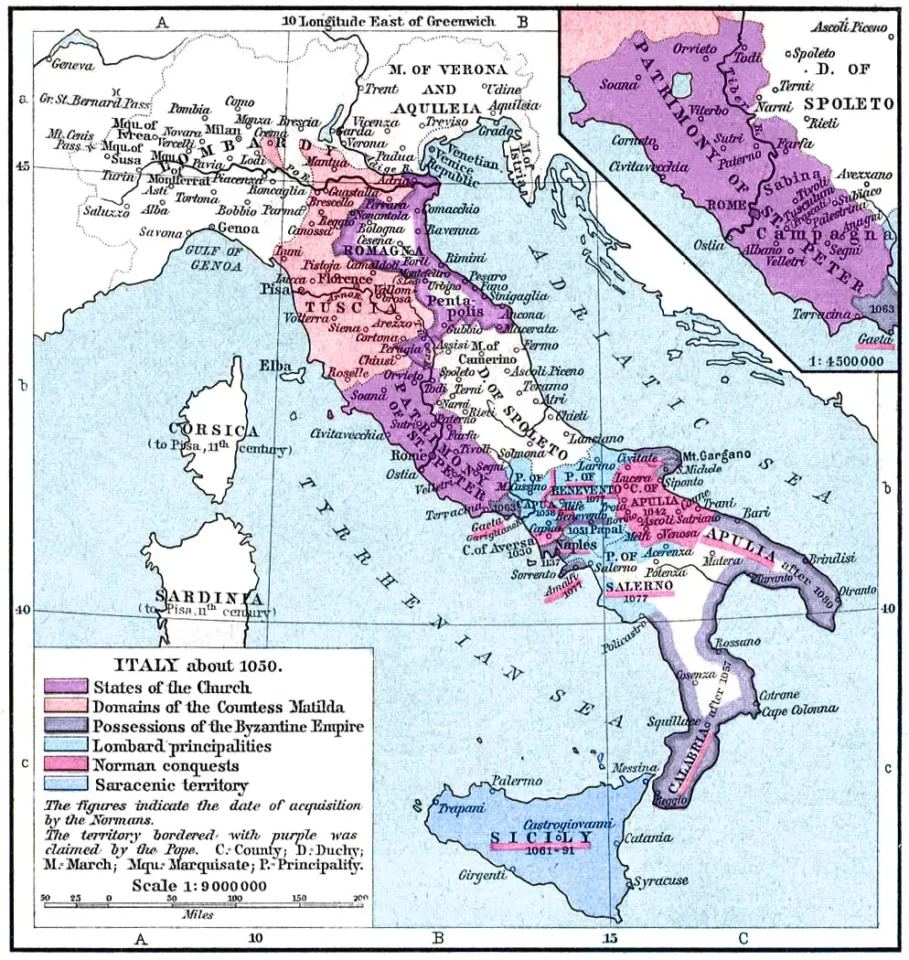

Per tutto l’Alto Medioevo, questa regione fu fortemente contesa. L’Italia era divisa tra i domini del regno germanico dei Longobardi e dell’Impero Bizantino (Impero Romano d’Oriente). Bari divenne un emirato arabo nel 883, mentre Taranto e Brindisi furono conquistate dai Saraceni (truppe arabe provenienti dal Nord Africa) nel IX secolo.

Il timore delle frequenti incursioni e il progressivo sprofondamento delle strutture portuali a causa dell’innalzamento del livello del mare indussero gradualmente gli abitanti a fuggire verso i villaggi dell’entroterra. Anche le zone di pianura, a lungo infestate dalla malaria, potrebbero aver contribuito alla ritirata verso i villaggi più alti.

I pochi coloni rimasti vivevano negli ex edifici templari dell’acropoli. Anche le tombe a camera messapiche fungevano in parte da abitazioni. Egnazia cadde in rovina, Monopoli crebbe e sorse la città di Fasano. Questa antica città, che in passato era molto importante, fu definitivamente abbandonata tra il XIII e il XIV secolo.

Nel 1745 le antiche vestigia furono nuovamente riconosciute e schedate, ma nel XIX secolo furono saccheggiate più volte. Solo nel 1912 è stato effettuato uno scavo archeologico scientifico in più fasi, tuttora in corso.

https://www.comune.fasano.br.it/pagina55_egnazia-il-parco-archeologico.html

Grafica: The Historical Atlas by William R. Shepherd, Public domain, via Wikimedia Commons

I villaggi rupestri nel Medioevo pugliese

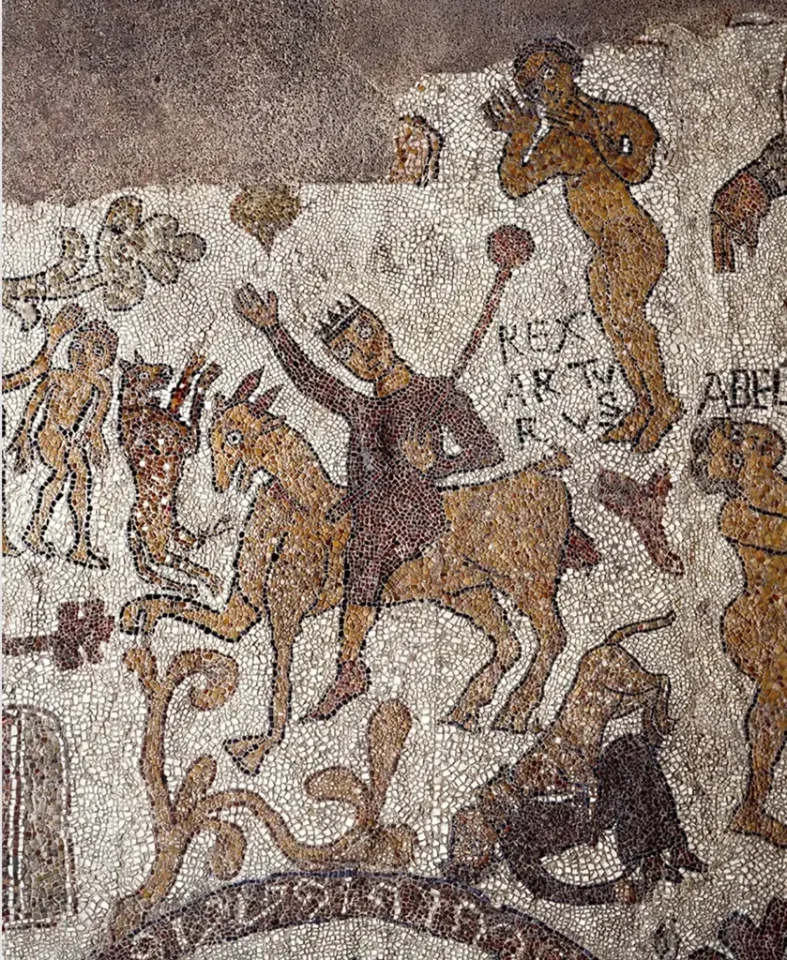

Forse a causa delle continue minacce alla costa e forse anche in conseguenza della controversia iconoclastica nell’Impero bizantino, a partire dal X secolo si sviluppò intorno a Fasano un affascinante villaggio rupestre, certamente con gli ex abitanti di Egnazia. Durante la disputa bizantina sulle immagini, la Chiesa ortodossa e la famiglia imperiale bizantina si scontrarono sulla questione della raffigurazione di esseri divini. Inoltre, il celibato fu temporaneamente abolito e i monaci furono obbligati a sposarsi. Si dice che 30.000 monaci bizantini fuggirono in Italia e, a quanto pare, anche i monaci di origine greco-ortodossa si rifugiarono nelle numerose grotte della Lama d’Antico o trovarono un rifugio adeguato come eremiti.

Nel corso dell’islamizzazione della Sicilia, nel IX secolo, i monaci si rifugiarono anche in Calabria e in Puglia. Il Califfato Rashidun, il primo Stato musulmano sorto nel 632, conquistò rapidamente gran parte della Persia e i territori ex romani nel Levante e nel Nord Africa. Da lì intrapresero anche incursioni in Europa, governando la Sicilia per 260 anni a partire dall’831. La Sicilia beneficiò dell’occupazione musulmana, conobbe un periodo di prosperità e divenne cosmopolita e multiconfessionale.

In tutta la Puglia si trovano chiese e interi insediamenti rupestri risalenti al Medioevo, e Lama d’Antico è uno dei più importanti.

Foto: Orubino, Public domain, via Wikimedia Commons

Foto: Photo2023, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons

Il villaggio rupestre di Lama d’Antico, vicino a Fasano

Le grotte rupestri, situate ai margini di un letto di fiume prosciugato, sono frequentate dall’uomo fin dal Neolitico e furono sviluppate in modo mirato e abitate stabilmente nell’Alto Medioevo. Gli affreschi (XI-XIII secolo) delle grotte adibite a luoghi di culto cristiani testimoniano la fusione crescente della tradizione pittorica greco-bizantina con il linguaggio pittorico e formale latino.

Le circa 30 grotte di Lama d’Antico conservano ancora tracce visibili del loro antico utilizzo: cisterne per l’acqua piovana scavate nella roccia, pozzi per la conservazione dei raccolti e delle derrate alimentari, nicchie a parete e supporti per le lampade a olio, lettini e mensole ricavate dal tufo. Fino al XVI secolo, l’uomo ha sfruttato la natura in modo molto arcaico. Si presume che questo villaggio rupestre ospitasse diverse centinaia di persone, che però verso la fine del Medioevo si trasferirono in centri più grandi e fertili.

https://www.brundarte.it/lama-dantico-fasano-br/

https://www.facebook.com/Lamadantico

Foto: Floliva, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Foto: Stefan Schneider

Il griko: una lingua come capsula del tempo sopravvissuta

Nel X e XI secolo, la dominazione bizantina portò con sé un notevole afflusso di coloni greci provenienti dal Mediterraneo orientale, dai Balcani, dall’Asia Minore, dal Medio Oriente e dal Nord Africa. Oltre alle influenze greche visibili a lungo nelle pratiche e nelle rappresentazioni religiose, sono infatti sopravvissute fino ai giorni nostri isole della cosiddetta lingua grika. Si tratta di una lingua con elementi greci antichi, greco-bizantini e italiani, che è ancora parzialmente viva tra Gallipoli, Otranto e Lecce. Negli anni Settanta, a Calimera e nei paesi limitrofi, se ne parlava ancora a 20.000 persone.

I Normanni prendono il sopravvento e la Puglia rifiorisce.

Accanto ai Longobardi, ai Bizantini e ai Saraceni, all’inizio dell’XI secolo si affacciano nuovi stranieri che lasceranno un’impronta indelebile in Puglia: i Normanni. Originariamente discendenti dai Vichinghi, che dalla Scandinavia si spinsero a occupare le regioni costiere della Francia settentrionale, i cavalieri senza terra della Normandia francese si diressero ora in Puglia. Si affermarono rapidamente e, a metà dell’XI secolo, il loro dominio si estendeva su vaste aree, segnando la fine dell’era bizantina nell’Italia meridionale. L’Impero normanno (noto come Regno di Sicilia dal 1130) con la sua capitale Palermo, era la parte d’Europa più moderna, meglio organizzata e culturalmente fiorente nel XII secolo, e la componente arabo-musulmana in Sicilia giocò un ruolo decisivo nel suo splendore.

Durante l’epoca normanna, la produttività e la crescita delle città aumentarono notevolmente e i grandi latifondi dell’entroterra si concentrarono sulla coltivazione del grano: non è un coincidenza che molti normanni si impossessassero di terre fertili. Nelle zone costiere, la proprietà terriera era piuttosto frammentata a causa della maggiore densità di popolazione e la coltivazione redditizia del grano non era conveniente.

Per questo motivo, nelle pianure costiere e lungo i letti dei fiumi si ricominciò a coltivare l’olivo. La terra rossa e fertile che si era accumulata qui e il clima più mite offrivano le condizioni ideali per la coltivazione degli ulivi. Alla fine del XIII secolo, la coltivazione dell’olivo era già ben radicata, spesso in combinazione con i mandorli. È interessante notare che si diffuse un tipo di coltivazione estensiva: le piante di olivo selvatico esistenti venivano isolate e potate, invece di piantare nuove talee a intervalli regolari. Questo metodo ha portato agli uliveti ampiamente distanziati e disposti in modo piuttosto selvaggio che possiamo ammirare ancora oggi in questa regione.

Foto: Ysogo, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Foto: Stefan Schneider

Crociate, pellegrini in Terra Santa e loro eredità

Come nell’antichità, la Puglia subì un’influenza esterna notevole e, con l’inizio delle crociate, i contatti con il mondo bizantino e musulmano divennero particolarmente intensi. La prima crociata ebbe luogo nel 1095, quando Papa Urbano II chiese la riconquista della Palestina, conquistata dagli arabi nel 637. L’appello fu accolto da un enorme esercito di laici armati, ai quali fu promessa l’indulgenza di tutti i peccati. Partirono poi eserciti di cavalieri dalla Francia, dalla Germania e dall’Italia. Seguirono altre cosiddette Crociate d’Oriente, che durarono fino alla fine del XIV secolo.

I porti pugliesi dell’Adriatico, Barletta, Bari, Brindisi, Otranto e Taranto, fungevano da porti di partenza e di sbarco per le truppe crociate. Le città beneficiarono molto di questo traffico e Bari riuscì persino ad affermarsi come uno dei luoghi di pellegrinaggio cristiano più popolari del Medioevo, grazie al reperimento, o meglio, al furto delle spoglie di San Nicola di Myra. La tradizione di San Nicola che, il 6 dicembre, mette i dolci negli stivali dei bambini, risale proprio a questo santo.

Foto: Touring Club Italiano 1930, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Foto: Vers75, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Già all’epoca della fondazione del cristianesimo, i fedeli si recavano a Roma e a Gerusalemme per visitare le tombe degli apostoli Pietro e Paolo. A partire dal IX secolo, i percorsi dall’Inghilterra e dall’Impero franco verso Roma erano noti come Via Francigena, un nome che si è gradualmente affermato grazie alla loro continuazione sulle ex strade romane Via Appia e Via Traiana. I pellegrini percorrevano queste strade fino ai porti pugliesi di Siponto, Bari, Egnazia, Brindisi, Otranto e Santa Maria di Leuca, “finis italiae”, per imbarcarsi alla volta della Terra Santa. La Via Francigena ebbe la sua massima importanza tra l’XI e il XIII secolo, sia come via di pellegrinaggio che come più importante via commerciale e militare tra nord e sud. https://visit.puglia.it/en/via-francigena-stages-in-puglia-of-the-walk-from-canterbury

Anche se raramente con intenzioni amichevoli, i Saraceni, gli Ottomani, i Greci, i Francesi e altri hanno lasciato il loro segno nella cultura della Puglia. Le influenze architettoniche sono le più evidenti: più ci si sposta a sud, più gli edifici imbiancati a calce con i loro tetti piatti, le volte e i portici ricordano l’Oriente. Le merlature normanne e le torri di difesa sono rimaste come elementi stilistici fino ai tempi moderni. Gli affreschi e i mosaici delle chiese e dei monasteri hanno mantenuto le loro immagini greco-bizantine anche dopo la fine del dominio bizantino e sono giunti fino a noi.

Gli eccellenti vini pugliesi sarebbero inconcepibili senza lo scambio con la Grecia e il Levante, e l’abbondanza di antipasti e dolci tradizionali non può negare l’influenza della cucina araba, spagnola e francese. Merita una menzione a parte anche l’accostamento della tradizionale danza della pizzica con i rituali di trance orientali o africani…

Foto: Acquario51, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Foto: Teo1965, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Il re degli Hohenstaufen Federico II e la sua eredità in Puglia

Nel 1215 Federico II, nipote dell’imperatore Barbarossa, salì al trono del Regno di Sicilia per successione. Federico II lasciò in Puglia tracce significative: oltre a numerosi grandi edifici, riformò le leggi e l’amministrazione dell’impero in modo moderno per l’epoca. Promosse la scienza e la cultura, si circondò di studiosi e scrittori musulmani e colonizzò la città pugliese di Lucera con i saraceni, una provocazione inaccettabile per i suoi contemporanei. Ancora oggi, l’aura mistica del suo castello, Castel del Monte, situato nei pressi di Andria, è intatta e merita una visita.

https://museipuglia.cultura.gov.it/musei-puglia/castel-del-monte/

Foto: Holger Uwe Schmitt, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Foto: Pakycassano, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

La perdita di importanza dei porti pugliesi e la crisi del XIV secolo

La fine del periodo degli Hohenstaufen, intorno al 1268, segnò la fine della relativa indipendenza della Puglia, soprattutto perché l’importanza economica dei porti pugliesi dell’Adriatico diminuì con la fine delle Crociate e l’ascesa di Venezia come potenza marittima dominante nell’Adriatico e nel Mediterraneo orientale. Con l’appoggio del Papa, la famiglia reale francese degli Angiò prese il controllo dell’impero italiano meridionale. Dopo lunghe battaglie, il Regno di Napoli, compresa la Puglia, passò sotto il dominio spagnolo-asburgico per 200 anni, a partire dal 1504.

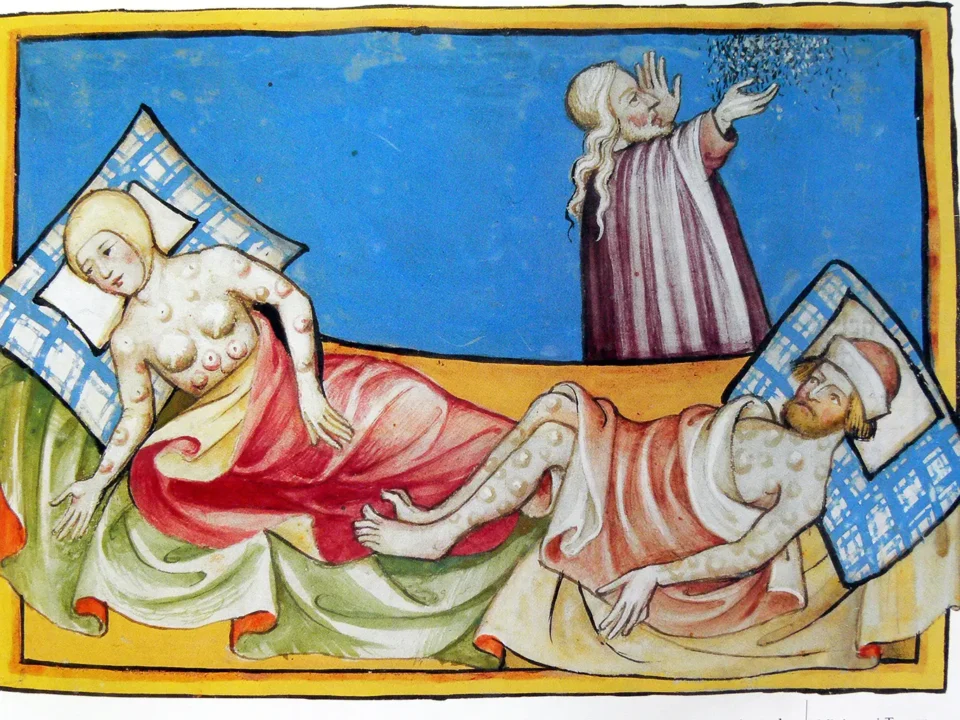

A partire dalla metà del XIV secolo, un’epidemia di peste di proporzioni senza precedenti devastò l’intera Europa, provocando la morte di circa la metà della popolazione presente sul territorio italiano. Insieme alle epidemie di carestia causate dai raccolti scarsi e dall’aumento demografico precedente, la peste in Puglia portò a una crisi demografica e produttiva di lunga durata. Il territorio si spopolò parzialmente, i numerosi microinsediamenti sciolti si disgregarono e non c’erano più abbastanza persone per lavorare i campi come servi della gleba. Anche il commercio marittimo fu fortemente limitato per paura di nuove epidemie e l’economia collassò. Solo i centri di insediamento più grandi riuscirono a sopravvivere.

Foto: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

Di seguito, un link interessante su questo argomento: https://www.worldhistory.org/article/1543/effects-of-the-black-death-on-europe/

Il prossimo articolo analizzerà le cause della formazione dei terreni e degli edifici che ancora oggi caratterizzano la nostra regione pugliese.

Come si sono sviluppate le masserie in Puglia dopo il Medioevo?

Voglia di un crossover mediterraneo?

Anche se ogni pugliese è incredibilmente orgoglioso della propria cucina tradizionale – e a ragione – la cucina regionale non può non subire l’influenza di tutte le culture del Mediterraneo. Come i suoi edifici, la sua arte e la sua musica…

Volete sperimentare di persona questo mix ricco e unico? Potete iniziare dalla nostra Masseria – potete prenotare qui