Der Beginn einer neuen Epoche – Egnazia wird Bischofssitz

Im vorherigen Artikel Wie lebten die Menschen in der Region von Bambarone La Masseria in der Antike? haben wir beschrieben, wie weit zurück die Besiedlung dieses so attraktiven Landstrichs Italiens geht und welche Bedeutung ganz konkret die Region von Bambarone La Masseria in der Antike hatte.

Und wie ging es weiter, nachdem ein neuer, erstmals monotheistischer Glauben Einzug hielt?

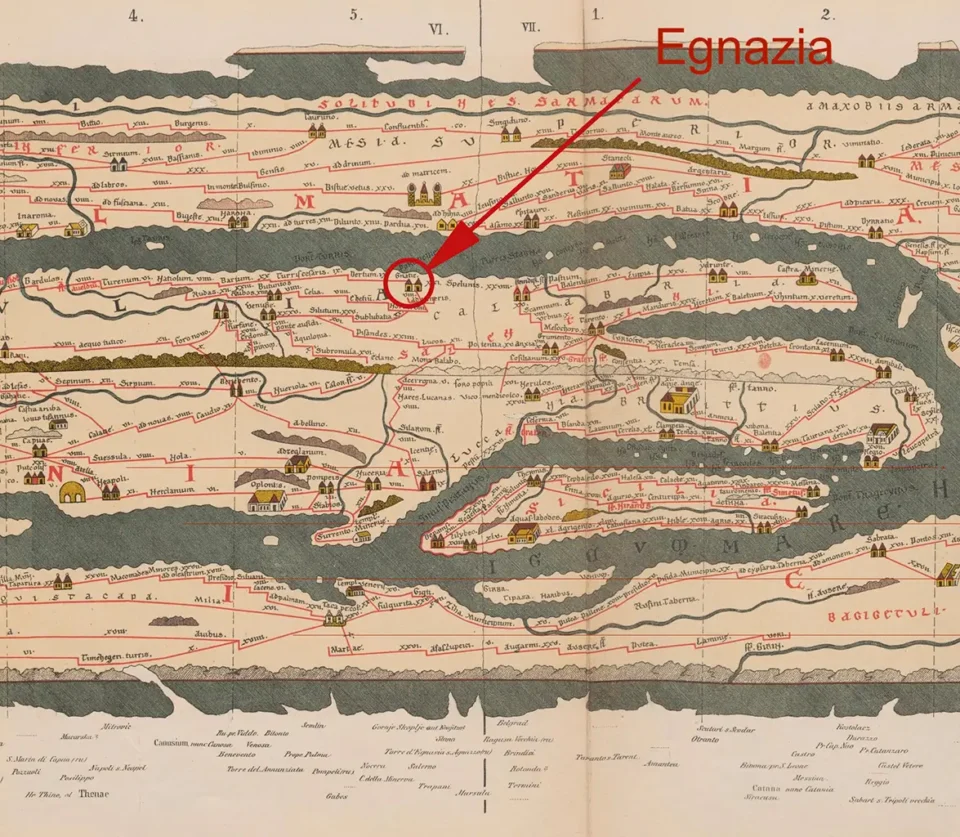

Die Zerstörungen durch ein Erdbeben 365 n. Chr. einerseits sowie die umfassenden Reformen durch Kaiser Konstantin (306 bis 337 n.Chr. römischer Kaiser) führten in Egnazia zu einem tiefgreifenden Wandel. Konstantin förderte als Kaiser erstmals aktiv die Ausbreitung des Christentums und seiner Institutionen, in dessen Folge die althergebrachten polytheistischen Kulte rasch an Bedeutung verloren.

Egnazia wurde offenbar zu einem der ersten und wichtigsten Bischofssitze der christlichen Kirche auserkoren – bereits gegen Ende des 4. Jh. wurde eine erste bischöfliche Basilika mit einem Baptisterium errichtet. Das antike Gerichtsgebäude am Forum (Basilica zivile) verwandelte sich in eine christliche Basilika. Zumindest bis zum Beginn des 7. Jh. florierte die Wirtschaft und der Handel Egnazias weiter, mit einem regen Austausch mit Nordafrika und Kleinasien.

Foto: Fabrizio Garrisi, CC0, via Wikimedia Commons

Foto: Fabrizio Garrisi, CC0, via Wikimedia Commons

Marmor wird zu Kalk gebrannt – das Ende der griechisch-römischen Antike

Mit der neuen Religion setzte ein umfassender Stadtumbau ein: neben dem Um- und Neubau von Sakralbauten wurde Handwerk und Handel gezielt gefördert und entsprechende Bauten realisiert.

Die zahlreichen Baustellen führten zu einem erhöhten Bedarf an Kalk und Ziegeln, die Thermenanlagen verwandelten sich ab der 1. Hälfte des 5. Jh. zu einer Brennanlage. Antike Skulpturen und Marmorverkleidungen wurden hemmungslos zerkleinert und zu Kalk gebrannt, Keramikfragmente und Muschelreste zu Cocciopesto verabeitet – ein hochwertiger, wasserfester Wand- und Bodenbelag. Sie können diesen Bodenbelag heute noch in Gebäuden meist auf den Dachterrassen finden, über Jahrhunderte war er ein traditionelles und zuverlässiges Verfahren für die wasserfeste Abdichtung von Flachdächern. Auch heute noch haben sich lokale Handwerker dieses Wissen bewahrt, lassen es sich allerdings teuer bezahlen.

Selbst der zentrale Tempel auf der Akropolis diente ab Mitte des 4. Jh. als Baustofflieferant, Feuerstellen und zahlreiche Amphorenfunde deuten auf eine Nutzung als Wohn- und Lagerräume hin. In justinianischer Zeit (527 – 565) wurde auf der Akropolis zur Überwachung des weiterhin so wichtigen Hafens und der Via Trajana ein frühbyzantinisches Kastell errichtet. Bis in das 11., möglicherweise bis in das 12. Jahrhundert hinein blieb das Kastell in Benutzung.

Egnazia war auch eine der Zwischenstationen für die frühen christlichen Pilger, die die Via Trajana nutzten, um sich in Brindisi oder Otranto nach Jerusalem einzuschiffen. Der Reisebericht eines Pilgers aus Bordeaux bezeugt einen Aufenthalt in Egnazia bereits im Jahr 334 n.Chr. auf dem Rückweg aus Jerusalem.

Foto: Fabrizio Garrisi, CC0, via Wikimedia Commons

Foto: Ulrich Harsch Bibliotheca Augustana, Public domain, via Wikimedia Commons

Warum wurde Egnazia von seinen Bewohnern verlassen?

Gegen Mitte des 7. Jh. veranlassten offenbar Überschwemmungen die Bewohner, den südlichen Teil der Stadt aufzugeben und sich auf die Akropolis und die ummauerten Gebiete zurückzuziehen. Grund für die zunehmend zerstörerischen Überflutungen waren die Abholzung der umgebenden Wälder.

Zudem charakterisierten die Gotenkriege (535 – 553) die politisch instabile Zeit zwischen dem 6. und 7. Jh. Die Goten waren ein ehemals ostgermanisches Volk, welches im Zuge der Völkerwanderung in Südosteuropa siedelte. Der Feldzug des Ostgotenkönigs Totila gegen den oströmischen Kaiser Justinian führte auch für die Bewohner Egnazias im Jahre 545 zur Zerstörung ihrer Stadt. In dem darauffolgenden Jahrhundert änderten sich offenbar auch die Ernährungsgrundlagen massiv: verbraucht werden konnten nur noch Produkte aus unmittelbar örtlichem Anbau, bis auf eine kleine Elite auf der Akropolis herrschte großer Mangel, selbst Katzen wurden in signifikanter Zahl verspeist. Mit dem Zerfall des Römisches Reiches enden die überseeischen Handelsbeziehungen und die florierende Wirtschaft, die Produktion von Olivenöl für den Export wird eingestellt.

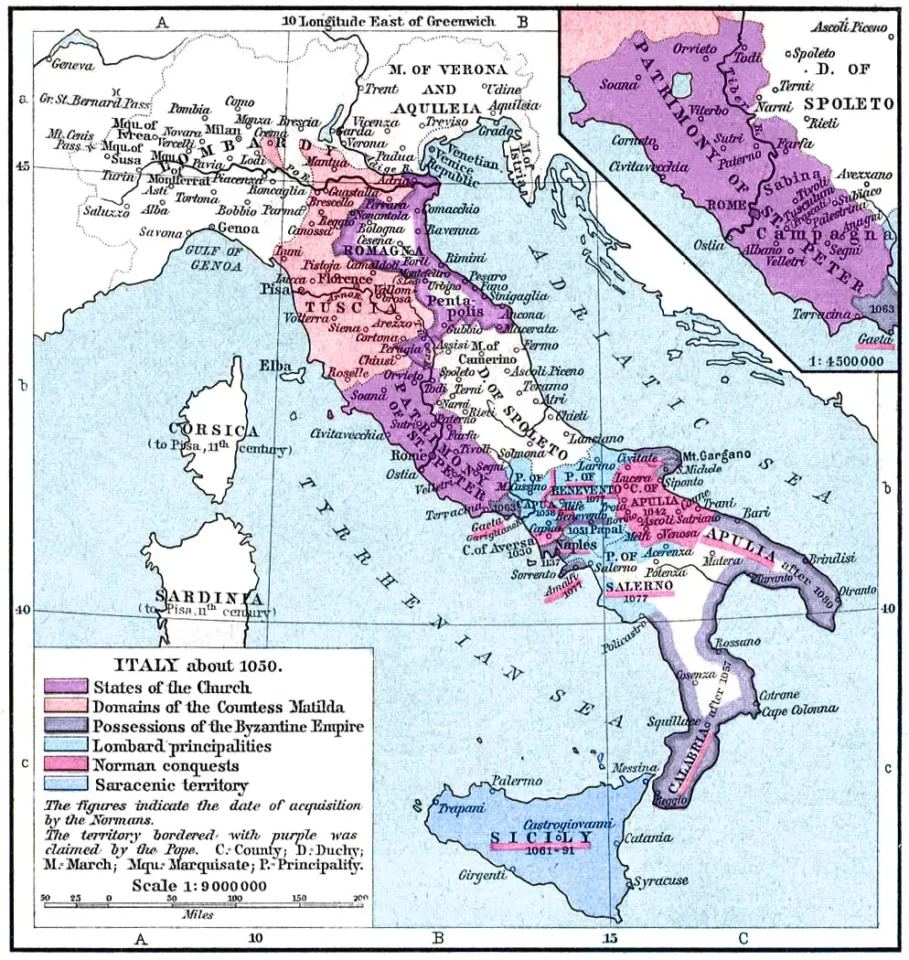

Grafik: Cplakidas, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Das gesamte Frühmittelalter hindurch ist diese Region stark umkämpft. Italien ist zersplittert in Herrschaftsgebiete des germanischen Königreichs der Langobarden und dem Byzantinischen Reich (oströmisches Reich). Bari ist seit 883 ein arabisches Emirat, Taranto und Brindisi wurden im 9. Jh. ebenfalls von den Sarazenen (arabische Truppen aus Nordafrika) erobert.

Die Angst vor den häufigen Überfällen und auch das zunehmende Versinken der Hafenanlagen unter den ansteigenden Meeresspiegel sorgten nach und nach für eine Flucht der Einwohner in die Dörfer des Hinterlandes. Eventuell waren die lange malariaverseuchten Tieflandgebiete ebenfalls ein Grund für den Rückzug in höhergelegene Ortschaften.

Die wenigen verbliebenen Siedler lebten in den ehemaligen Tempelbauten auf der Akropolis. Selbst die Kammergräber der messapischen Zeit dienten teilweise als Wohnunterkünfte. Egnazia verfiel, Monopoli wuchs und der Ort Fasano entstand. Endgültig aufgegeben wurde diese ehemals bedeutende antike Stadt zwischen dem 13. und dem 14. Jh.

1745 wurden die antiken Überreste erstmals wieder beachtet und schematisch erfasst, jedoch im 19. Jh. auch mehrfach systematisch geplündert. Erst ab 1912 erfolgte in mehreren Etappen eine wissenschaftliche archäologische Ausgrabung, die bis heute nicht abgeschlossen ist.

https://www.comune.fasano.br.it/pagina55_egnazia-il-parco-archeologico.html

Grafik: The Historical Atlas by William R. Shepherd, Public domain, via Wikimedia Commons

Die Entstehung von Höhlendörfern in Apuliens Mittelalter

Vielleicht in Folge der andauernden Bedrohungen an der Küste, eventuell auch als Folge des ikonoklastischen Bilderstreits im byzantinischen Reich entwickelte sich ab dem 10. Jh. ein faszinierendes Höhlendorf im Umkreis von Fasano, sicher auch mit ehemaligen Bewohnern Egnazias. Im byzantinischen Bilderstreit wurde zwischen der orthodoxen Kirche und dem byzantinischen Kaiserhaus ausgefochten, ob göttliche Wesen bildlich dargestellt werden dürfen. Außerdem wurde zeitweise das Zölibat verboten und Mönche verpflichtet zu heiraten. Angeblich flohen 30.000 byzantinische Mönche nach Italien, und offenbar suchten Mönche mit griechisch-orthodoxem Hintergrund auch in den vielen Höhlen des Lama d`Antico Zuflucht oder fanden als Einsiedler einen geeigneten Rückzugsort.

Im Zuge der Islamisierung von Sizilien im 9. Jh. flohen von dort ebenfalls Mönche nach Kalabrien und Apulien. Das 632 entstandene Raschidun-Kalifat, der erste muslimische Staat, eroberte in kurzer Zeit einen Großteil Persiens und ehemals römische Gebiete in der Levante und in Nordafrika. Von dort aus zogen sie zu Raubzügen auch Richtung Europa aus, in Sizilien herrschten sie ab 831 für 260 Jahre. Sizilien profitierte von der muslimischen Besatzung: es erlebte eine Blütezeit und wurde kosmopolitisch und multikonfessionell geprägt.

In ganz Apulien findet man Höhlenkirchen oder ganze Höhlensiedlungen aus dem Mittelalter, wobei Lama d`Antico zu einer der Bedeutendsten gehört.

Foto: Orubino, Public domain, via Wikimedia Commons

Foto: Photo2023, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons

Das Höhlendorf von Lama d´Antico in der Nähe von Fasano

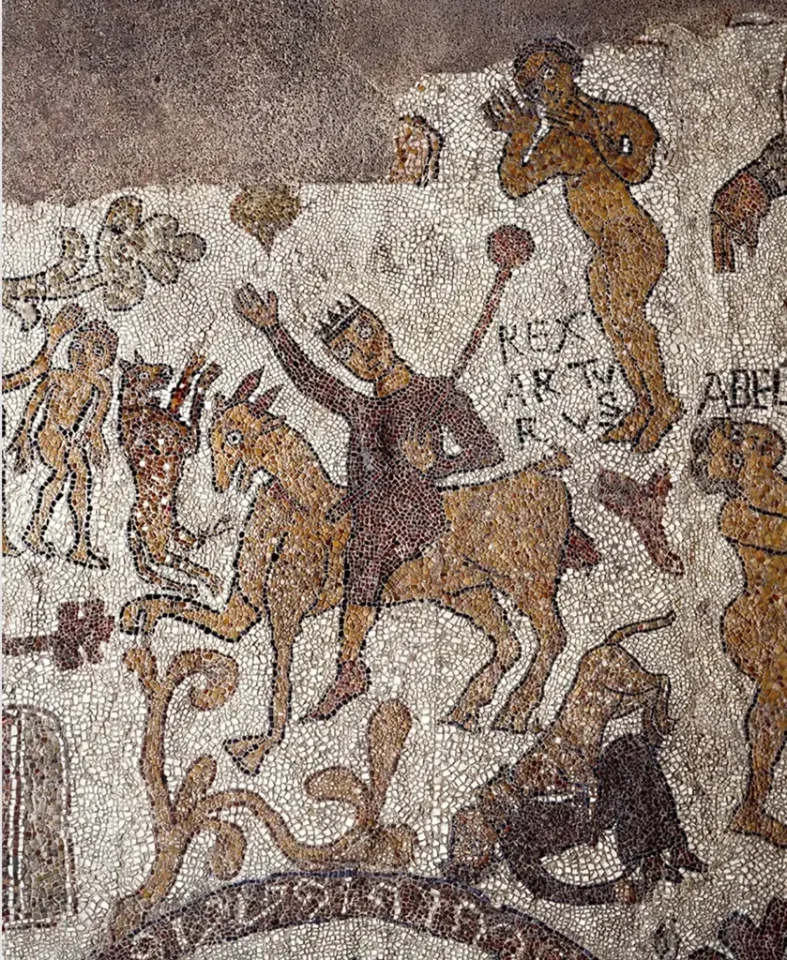

Die bereits seit der Jungsteinzeit von Menschen aufgesuchten Felshöhlen am Rande eines ausgetrockneten Flussbetts wurden in dieser Zeit des frühen Mittelalters gezielt ausgebaut und dauerhaft bewohnt. Die Fresken (11.-13.Jh.) in den als christliche Kultstätten genutzten Höhlen bezeugen die zunehmende Verschmelzung von griechisch-byzantinischer Bildtradition mit der lateinischen Bild-und Formensprache.

Die rund 30 Höhlen des Lama d`Antico konservieren bis heute sichtbare Spuren der damaligen Nutzung: aus dem Fels gehauene Regenwasserzisternen, Gruben für die Aufbewahrung von Ernte und Lebensmitteln, Wandnischen und Halterungen für Öllampen, aus dem Tuffstein geformte Liegen und Ablagen – bis in das 16. Jh. hinein machten sich die Menschen hier auf eine sehr archaische Weise die Natur zunutze. Es wird vermutet, dass dieses Höhlendorf mehrere hundert Menschen beherbergte, zum Ende des Mittelalters zogen sie dann in größere und fruchtbarere Zentren.

https://www.brundarte.it/lama-dantico-fasano-br/

https://www.facebook.com/Lamadantico

Foto: Floliva, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Foto: Stefan Schneider

Griko – eine Sprache als überlebende Zeitkapsel

Die byzantinische Herrschaft brachte im 10. und 11. Jh. einen signifikanten Zustrom griechischer Siedler mit sich, aus dem östlichen Mittelmeerraum, vom Balkan, aus Kleinasien, dem Vorderen Orient und Nordafrika. Neben lange sichtbaren griechischen Einflüssen auf die religiösen Praktiken und Darstellungen haben sich tatsächlich bis heute Sprachinseln des sogenannten Griko erhalten. Eine Sprache mit altgriechischen, byzantinisch-griechischen und italienischen Elementen, welche zwischen Gallipoli, Òtranto und Lecce teilweise noch lebendig ist. Noch in den 1970er Jahren sprachen 20.000 Menschen sie in Calimera und den umliegenden Dörfern.

Die Normannen übernehmen die Herrschaft – Apulien blüht wieder auf

Neben Langobarden, Byzantinern und Sarazenen tauchten am Beginn des 11. Jh. neue Fremde auf, die Apulien stark prägen sollten: die Normannen. Einst von den Wikingern abstammend, die von Skandinavien aus die nordfranzösischen Küstengebiete eroberten, machten sich nun landlose Ritter aus der französischen Normandie auf nach Apulien. Sie etablierten sich rasch und bereits Mitte des 11. Jh. war ihre Herrschaft weitreichend und beendete die byzantinische Ära in Süditalien. Das normannische Reich (ab 1130 unter dem Namen Königreich Sizilien) mit der Hauptstadt Palermo stellte im 12. Jahrhundert den modernsten, am besten organisierten und kulturell blühendsten Teil Europas dar, an dessen Glanz die arabisch-muslimische Komponente in Sizilien ganz entscheidenden Anteil hatte.

In normannischer Zeit stieg die Produktivität und das Wachstum der Städte stark an, die großen Landgüter im Hinterland konzentrierten sich auf den Getreideanbau – nicht umsonst kamen so viele Normannen, um hier fruchtbares Land in Besitz zu nehmen. In den Küstengebieten war der Grundbesitz aufgrund der höheren Bevölkerungsdichte eher zersplittert, hier lohnte sich ein rentabler Getreideanbau nicht.

Aus diesem Grund ging man in den küstennahen Tiefebenen und entlang der Flussbetten dazu über, Oliven wieder zu kultivieren. Die rote fruchtbare Erde, die sich hier angereichert hatte, sowie das mildere Klima boten ideale Voraussetzungen. Gegen Ende des 13. Jh. war der Olivenanbau bereits fest etabliert, oft in Verbindung mit Mandelbäumen. Interessant ist, dass dabei eher eine extensive Art der Bewirtschaftung verbreitet ist: vorhandene wild wachsende Olivenpflanzen werden isoliert und beschnitten, anstatt neue Stecklinge in regelmäßiger Form zu setzen. Das führte zu den weit auseinander stehenden, eher wild angeordneten Olivenhainen, die wir noch heute in dieser Region so bewundern können.

Foto: Ysogo, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Foto: Stefan Schneider

Kreuzzüge, Pilger ins Heilige Land und ihre Erbschaften

Wie schon seit Urzeiten wurde Apulien stark von außen geprägt, mit Beginn der Kreuzzüge wurden die Kontakte zur byzantinischen und die muslimischen Welt besonders intensiv. Der erste Kreuzzug fand im Jahre 1095 statt, als Papst Urban II. zur Rückeroberung Palästinas aufrief, welches 637 von den Arabern erobert wurde. Seinem Ruf folgte ein riesiges Heer von bewaffneten Laien, denen der Ablass aller Sünden versprochen wurde. Im Anschluss machten sich Ritterheere aus Frankreich, Deutschland und Italien auf den Weg. Weitere sogenannte Orientkreuzzüge folgten, die bis zum Ende des 14. Jh. andauerten.

Die pugliesischen Adriahäfen Barletta, Bari, Brindisi, Otranto und Tarent dienten als günstige Start- und Landehäfen für die Kreuzfahrertruppen. Die Orte profitierten stark von diesem Verkehr, Bari gelang es sogar, mit der Beschaffung oder eher dem Raub der Überreste des Heiligen Nikolaus von Myra, eine der beliebtesten christlichen Pilgerstätten des Mittelalters zu etablieren. Auf genau diesen Heiligen geht unsere Nikolaus-Tradition zurück, der den Kindern am 6. Dezember etwas Süßes in die Stiefel steckt.

Foto: Touring Club Italiano 1930, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Foto: Vers75, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Bereits mit der Etablierung des Christentums machten sich Gläubige neben Jerusalem auch auf den Weg nach Rom, um die Gräber der Apostel Petrus und Paulus zu besuchen. Ab dem 9. Jahrhundert werden die Routen aus England und dem Frankenreich nach Rom als Via Francigena bezeichnet, ein Name, der sich nach und nach auch für deren Fortsetzung auf den ehemaligen Römerstraßen Via Appia und Via Trajana durchsetzt. Auf diesen gelangen die Pilger zu den apulischen Häfen Siponto, Bari, Egnazia, Brindisi, Otranto, „finis italiae“ (Santa Maria di Leuca), um sich in das Heilige Land einzuschiffen. Zwischen dem 11. und dem 13. Jh. hatte die Via Francigena ihre größte Bedeutung, als Pilgerroute genauso wie als wichtigste Handels- und Militärstraße zwischen Nord und Süd. https://visit.puglia.it/en/via-francigena-stages-in-puglia-of-the-walk-from-canterbury

Obwohl sie selten in freundlicher Absicht kamen, haben Sarazenen, Osmanen, Griechen, Franzosen und noch einige mehr deutliche Spuren in der Kultur Apuliens hinterlassen. Am sichtbarsten sind die architektonischen Einflüsse: je weiter man nach Süden kommt, um so mehr erinnern die weißgekalkten Gebäude mit ihren Flachdächern, Gewölben und Arkaden an den Orient. Normannische Zinnen und trutzige Turmbauten hielten sich als Stilelemente bis weit in die Neuzeit. Die Fresken und Mosaiken in Kirchen und Klöstern bewahren lange nach dem Ende der Herrschaft von Byzanz ihre griechisch-byzantinische Bildsprache und haben bis heute überdauert.

Die hervorragenden Weine Apuliens wären ohne den Austausch mit Griechenland und der Levante nicht denkbar, die überbordende Zahl der traditionellen Antipasti und süßen Köstlichkeiten können ihre Verwandtschaft mit der arabischen, aber auch der spanischen und französischen Küche nicht verleugnen. Interessant ist sicher auch die Verbindung des traditionellen Pizzica-Tanzes mit orientalischen oder afrikanischen Trance-Ritualen, aber das erfordert einen eigenen Artikel…

Foto: Acquario51, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Foto: Teo1965, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Der Stauferkönig Friedrich II. und seine Hinterlassenschaften in Apulien

Durch Erbfolge gelangte 1215 der Staufer Friedrich II., ein Enkel Kaiser Barbarossas, an die Krone des Königreichs Sizilien. Friedrich II. hinterließ signifikante Spuren in Apulien: neben zahlreichen Großbauten reformierte er Gesetze und die Verwaltung des Reiches auf eine seinerzeit moderne Weise. Er förderte Wissenschaft und Kultur, umgab sich mit muslimischen Gelehrten und Literaten und besiedelte die apulische Stadt Lucera mit Sarazenen, für seine Zeitgenossen eine unannehmbare Provokation. Bis heute wirkt die mystische Ausstrahlung seiner Burg Castel del Monte bei Andria ungebrochen und ist unbedingt einen Besuch wert.

https://museipuglia.cultura.gov.it/musei-puglia/castel-del-monte/

Foto: Holger Uwe Schmitt, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Foto: Pakycassano, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Der Bedeutungsverlust der pugliesischen Häfen und die Krise des 14. Jahrhunderts

Mit dem Ende der Stauferzeit um 1268 endet die relative Eigenständigkeit Apuliens, zumal mit dem Ende der Kreuzzüge und dem Aufstieg Venedigs zur beherrschenden Seemacht in Adria und Ostmittelmeer auch die wirtschaftliche Bedeutung der apulischen Adriahäfen zurückging. Mit Hilfe des Papstes übernahm nun die französische Königsfamilie Anjou die Herrschaft über das süditalienische Reich. Nach langen Kämpfen geriet ab 1504 das nun so genannte Königreich von Neapel inclusive Apulien für 200 Jahre unter spanisch-habsburgische Herrschaft.

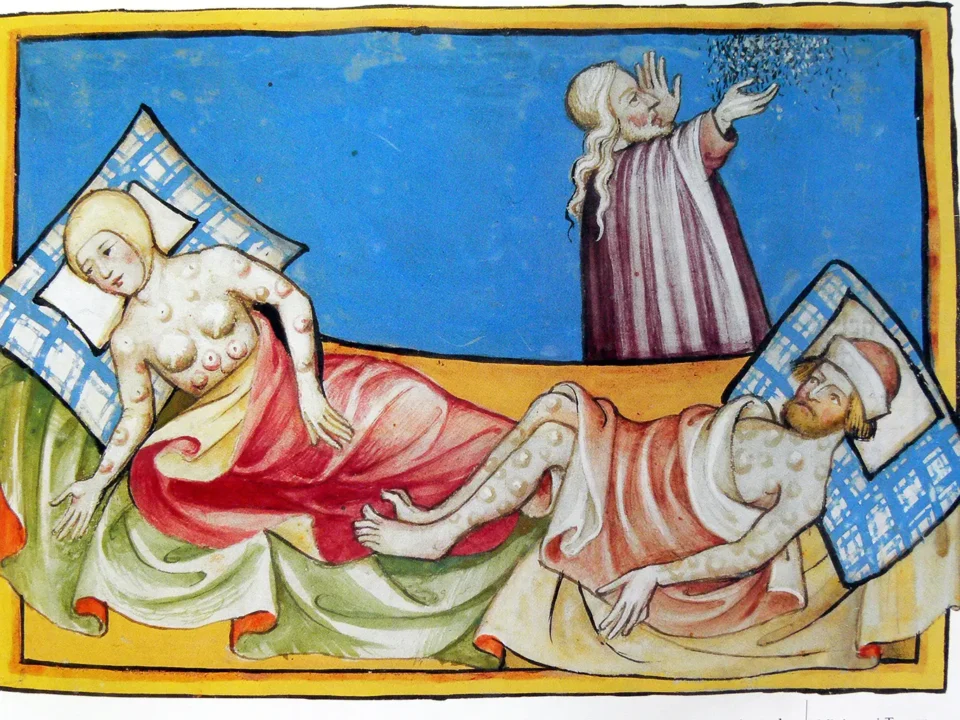

Ab der Mitte des 14. Jh. verheerte eine Pestepidemie nie dagewesenen Ausmaßes ganz Europa, auf italienischem Boden starb etwa die Hälfte der gesamten Bevölkerung. Zusammen mit Hungerepidemien durch Missernten und eine zuvor stark angewachsene Bevölkerung führte die Pest in Apulien zu einer lang anhaltenden demografischen und produktiven Krise. Das Land wurde teilweise entvölkert, die zahlreichen losen Mikrosiedlungen lösten sich auf, es gab nicht mehr genug Menschen, die als Leibeigene bisher die Felder bewirtschafteten. Der Seehandel wurde auch aus Angst vor neuen Epidemien stark eingeschränkt, die Wirtschaft brach praktisch zusammen. Lediglich die größeren Siedlungszentren überlebten.

Foto: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

Interessanter Link zu diesem Thema: https://www.worldhistory.org/article/1543/effects-of-the-black-death-on-europe/

Im nächsten Artikel soll es darum gehen, wie es zur heute noch erlebbaren Gestaltung von Land und Bauten kam, die unsere Region in Apulien so einzigartig prägen.

Wie entwickelten sich die Masserien nach dem Mittelalter in Apulien?

Lust auf einen mediterranen Crossover?

Auch wenn jeder Pugliese unglaublich stolz ist auf seine typisch traditionelle Küche – und das zu recht – kann die regionale Kochkunst seine Einflüsse aus allen Teilen des Mittelmeers nicht verleugnen. Genauso wenig wie seine Bauten, seine Kunst, seine Musik…

Haben sie Lust bekommen, diese so reichhaltige und daher einzigartige Mischung einmal selbst zu erleben? Sie können in unserer Masseria anfangen – hier können Sie buchen